La redazione delle mappe

Completata la fase preparatoria, con la redazione del Sommario, la revisione catastale austriaca proseguì con la misura del territorio e la costruzione dei mappali. Le mappe iniziali furono tracciate sul luogo stesso della misura utilizzando la tavoletta pretoriana, nella scala 1:2000, ancor oggi usata per questo tipo di rappresentazioni. In seguito esse vennero ricopiate a tavolino, nella stessa proporzione, ma con una veste grafica più elegante, ottenendo le cosiddette “Mappe Copie” che furono poi utilizzate per il “riparto dei carichi“, ovvero per l’assegnazione della tassa sui terreni. Quali unità di misura vennero utilizzate il trabucco milanese (2,6 m.) per le lunghezze e la pertica milanese (654 mq.) per le superfici. Le mappe relative ai comuni di Fortunago e di Gravanago sono riportate in fogli di dimensioni 69 x 45 centimetri. Il comune di Fortunago che comprendeva anche Costa Cavalieri, Costa Galeazzi, Scagni, e Cappelletta venne ripartito in 24 fogli, mentre quello di Gravanago, più piccolo, era contenuto in sette fogli; il rilievo del comune di Monte Picco, infine, occupava 10 fogli. La misurazione catastale del comune di Fortunago fu eseguita dal geometra Giuseppe Antonio Ambrosi coadiuvato da quattro uomini del luogo; le operazioni di misura iniziarono il 9 luglio 1723 ed ebbero termine il 21 agosto seguente. Come risulta dalla intestazione della mappa settecentesca il territorio era così individuato: “TERRITORIO DI QUARTO DI FORTUNAGO, FEUDO MALASPINA, OLTREPO’, PRINCIPATO DI PAVIA”. La dicitura “PRINCIPATO DI PAVIA” fu in seguito cancellata in quanto dopo il trattato di Worms i territori oltrepadani vennero ceduti dall’Austria al Piemonte e la mappa in oggetto entrò a far parte del catasto piemontese.

Fortunago, mappa catastale anno 1723

Cartiglio del Comune di Fortunago

Costa Cavalieri, mappa catastale anno 1723

Costa Galeazzi, mappa catastale anno 1723

Nei fogli sono individuate le singole particelle: secondo la terminologia catastale con tale temine si intende una porzione continua di terreno o un fabbricato situati nel medesimo comune, appartenenti allo stesso possessore, con la stessa destinazione colturale (prato, pascolo, seminativo, orto, bosco ecc.) e anche con lo stesso livello di produttività. Nelle mappe settecentesche sono indicati i confini delle singole particelle, individuate mediante un numero progressivo, che rimandava ad un registro detto “Sommarione”; il tipo di coltivazione attuata era indicato per mezzo di diversi simbolismi grafici e con colori differenti. I boschi furono misurati nella loro estensione complessiva cioè a corpo, indipendentemente dal fatto che vi fossero più proprietari. Gli orti, che abbondavano a sud dell’abitato di Fortunago, in prossimità della sorgente, anch’essa chiaramente individuata, vennero evidenziati colorando in verde la particella corrispondente; invece gli appezzamenti che comprendevano case di abitazione denominati “sito di casa”, e gli altri beni di seconda stazione quali mulini o stalle, furono interamente colorati in rosso per cui non è possibile individuare la pianta degli edifici ma solo i confini della particella che li conteneva. Una rosa dei venti stilizzata indicava i punti cardinali, in modo che tutti i fogli fossero correttamente orientati con il Nord in alto, in conformità con la prassi attuale.

Il rilievo del comune di Gravanago fu condotto dal geometra Carlo Matteo Aresonico coadiuvato da quattro uomini del posto; le operazioni di misura iniziarono il 25 settembre 1723 e terminarono il 15 ottobre. Le modalità di rappresentazione furono le stesse utilizzate per il comune di Fortunago. La misurazione del comune di Monte Picco fu eseguita dal geometra Domenico Colombo con cinque assistenti.

Dai fogli a scala 1:2000 si ricavarono successivamente le cosiddette “Mappe Ridotte“, alla scala 1:8000; esse permettevano di visualizzare in un unico foglio di dimensioni accettabili il territorio di ogni comune. Riguardo al comune di Fortunago non è pervenuta la tavola d’insieme ma solo le tavolette alla scala 1:2000. Sono conservate invece le carte d’insieme del “quarto di Gravanago” e del “quarto di Montepicco“. Nella tavola relativa al comune di Gravanago sono evidenti le ampie superfici boscate e l’abitato con le strade di accesso. Nella carta del comune di Monte Picco che comprende Ponticelli si nota l’ampia superficie incolta posta a sud del torrente Ardivestra. In prossimità del torrente Ardivestra, ove oggi sorge S. Eusebio, non vi erano costruzioni. L’ampia documentazione cartografica settecentesca ha permesso di ricostruire i confini della giurisdizione di Fortunago nel secolo XVIII; si ritiene peraltro, sulla base degli altri documenti di archivio, che tali confini non abbiano subito sostanziali variazioni nel periodo che va dalla sua costituzione (1548) sino alla rivoluzione francese. Di particolare importanza, per l’individuazione dei confini della comunità, si è rivelata la carta denominata: “Giurisdizione di Fortunago Porzione I del Oltre Po Pavese”, in cui sono indicati, tra l’altro, anche i confini dei singoli comuni che la componevano.

Cartiglio del Comune di Gravanago

Cartiglio del Comune di Monte Picco

Ponticelli (Ponticello), mappa catastale, anno 1723

La stima dei terreni

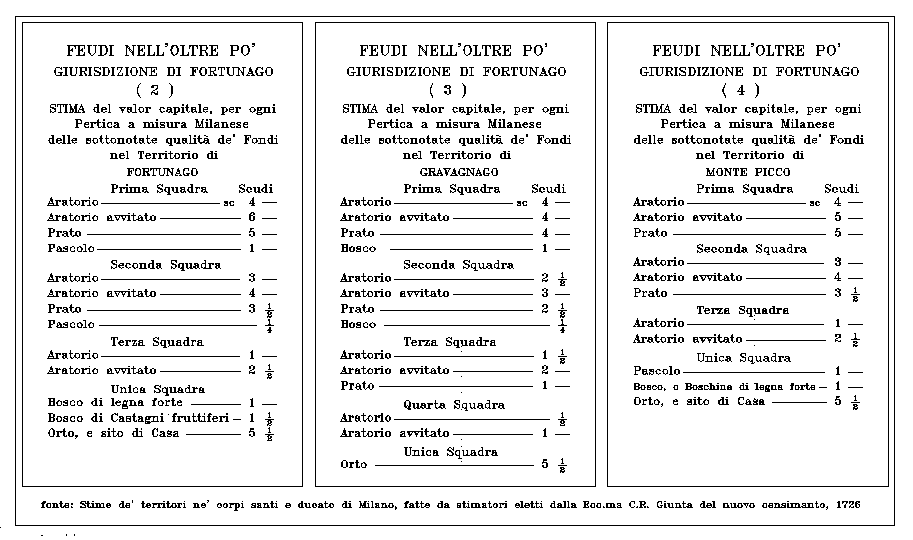

Oltre alle mappe fu redatto un registro detto “Sommarione” che conteneva quelle scritturazioni che non era stato possibile riportare in mappa; nelle diverse colonne erano indicate: la numerazione progressiva delle particelle rilevate, la loro misura, i possessori e la qualità delle colture. La stima dei terreni fu fatta suddividendoli in classi legate al tipo di coltura praticato; ed in squadre indicanti il grado di fertilità del terreno. Si individuarono così delle classi di stima precostituite in cui vennero inseriti i singoli appezzamenti o particelle di ogni comune. Alla base della stima dei terreni stava la rendita annuale per pertica del terreno stesso in relazione al tipo di prodotto. Si consideri, per esempio, un terreno a vigna: la resa annuale di vino per pertica era, secondo le informazioni raccolte nel processo, pari a mezza brenta, moltiplicata per il prezzo unitario di sei lire dava il guadagno lordo che il contadino ricavava dalla vendita del prodotto. Da questo si ricavava la “cavata netta” per pertica di terreno su cui si basava l’accertamento della stima dei terreni stessi. La stessa operazione venne fatta per gli tutti gli altri prodotti agricoli. I prezzi furono calcolati prendendo a base quelli del triennio 1718 – 1720.

Prezzi di vendita di alcuni prodotti agricoli sul mercato di Pavia:

fieno lire 2,10 al fascio

frumento lire 15 al moggio

segale lire 7 al moggio

minuti lire 6 al moggio

riso lire 16 al moggio

gallette lire 14 al rubbo

vino lire 6 la brenta

lino lire 7,10 al rubbo

La cavata netta era il reddito che il contadino otteneva dalla vendita dalla produzione lorda per pertica dedotte le spese di lavoro e coltivazione per esempio: salari dei lavoranti, spese per affitto dell’acqua di irrigazione, spese varie per la manutenzione di edifici o attrezzi da lavoro, spese impreviste per “infortuni celesti” e simili. Dalla cavata netta si risaliva al valor capitale del terreno nel rapporto del 4 per cento; attribuendo ad ogni 4 lire di guadagno netto 100 lire di valor capitale, su tale valor capitale si sarebbe basata l’imposta. L’unità di misura del valor capitale era lo scudo di sei lire, ogni lira era poi divisibile in ottavi. Fu stimata, anche se con qualche difficoltà, la rendita dei beni di seconda stazione, case di abitazione, mulini e fabbricati in genere; infine, nel 1726, la Reale Giunta poté pubblicare i risultati delle operazioni di stima relative alle diverse comunità, i valori relativi ad alcuni comuni della giurisdizione sono riportati in figura.

Luigi Elefanti