La chiesa, titolata a san Giorgio, si trova sulla sommità del paese dove si gode di suggestive visioni paesaggistiche. Ha una storia secolare che risale all’anno 1337, data della prima visita pastorale fatta dal Vescovo di Piacenza, Bernardo, alla “pieve di Mormorola e Fortunago”.

In origine la parrocchia di Fortunago era aggregata alla Pieve di Mormorola ed apparteneva alla diocesi di Piacenza: in un documento del 7 aprile 1341 la chiesa di Fortunago è detta, infatti, “capella plebis de Mormorola”. Gli atti e gli inventari delle visite pastorali condotte a partire dalla seconda metà del XVI secolo forniscono numerose informazioni sullo stato dell’edificio di culto. Nella visita del 1575 la chiesa è detta “oratorium” a causa delle sue ridotte dimensioni. Erano presenti cinque altari minori dedicati alla Vergine Annunziata, a santa Caterina, a san Ponzo, a sant’Antonio Abate e a san Rocco. Il cimitero era prospiciente alla chiesa. La visita del 1579 documenta la presenza di sepolcri, in alcuni casi aperti, all’interno della struttura. Un sepolcro posizionato “in mezzo al pavimento della chiesa” era riservato agli abitanti di Costa Cavalieri, altri sepolcri erano collocati presso gli altari di santa Caterina e della Madonna.

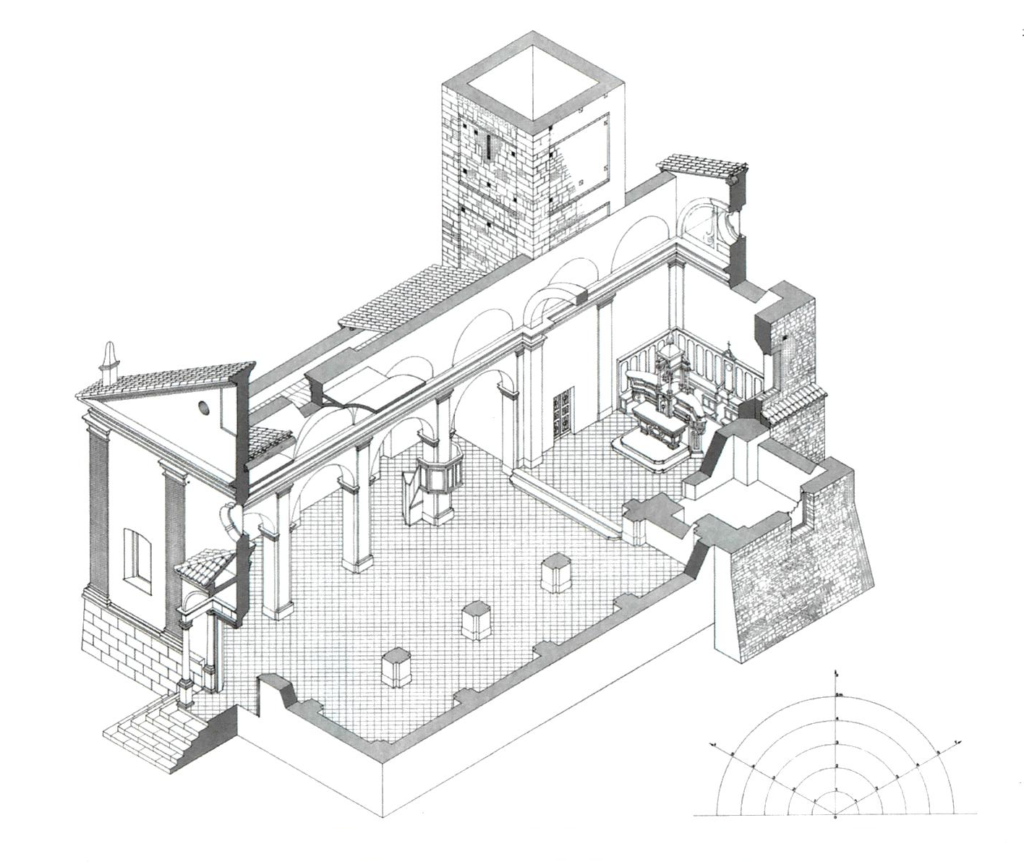

Alla fine del XVI secolo le cattive condizioni della struttura resero necessaria la ricostruzione dell’immobile. I resti del precedente edificio di culto medievale sono visibili nel presbiterio e nella sacrestia attuale. Questo nucleo più antico presenta all’esterno una irregolare muratura a conci lapidei e laterizi ed è sostenuto da un poderoso contrafforte angolare a scarpa.

La visita pastorale del 1599 documenta la ricostruzione in atto. A tale data era stata ultimata la navata sinistra, mentre la navata destra era ancora in costruzione. La nuova sagrestia, corrispondente a quella attuale, fu collocata nello spazio in precedenza occupato dall’altare di santa Caterina. I lavori di costruzione proseguirono per altri dieci anni e nel 1611 l’edificio di culto era ormai completato. Dopo tale data sono documentati solo lavori di completamento o abbellimento di alcuni altari che divennero sette, più il battistero.

La visita pastorale eseguita il 2 maggio 1611 attesta l’elevazione a parrocchiale della chiesa di san Giorgio e la sua separazione da quella di Mormorola. Tra le diverse motivazioni che gli abitanti presentarono al vescovo in occasione della visita per ottenere la separazione della loro chiesa da quella di Mormorola, si segnalano l’esistenza di precisi confini tra le due entità circoscrizionali, la consuetudine di amministrare a Fortunago i sacramenti e gli altri diritti parrocchiali separatamente dalla pieve di Mormorola, la possibilità di mantenimento dell’eventuale parroco grazie al ricorso di beni propri della chiesa di san Giorgio, e, infine, le frequenti liti scoppiate tra gli abitanti dei due paesi per ottenere le residenza dell’arciprete presso la loro chiesa.

Lo status parrocchiale ebbe, probabilmente, vita breve e fu mantenuto per pochi decenni. In una lettera inviata il 22 marzo 1824 dal sindaco di Fortunago al vescovo di Tortona si legge che la chiesa di di Fortunago era stata nuovamente aggregata come sussidiaria alla pieve di Mormorola in seguito alla drastica riduzione della sua popolazione provocata da una epidemia di peste. Deve trattarsi, con tutta probabilità, della “peste manzoniana” del 1630 che infierì in modo crudele anche nella zona oltrepadana: più di metà delle popolazione del comune di Fortunago morì, infatti, a causa del morbo.

Le visite pastorali eseguite nel secolo XVIII documentano, infatti, l’avvenuta aggregazione alla pieve di Mormorola.

All’interno del nuovo edificio furono conservate le sepolture preesistenti, nonostante il reiterato divieto di inumarvi i defunti. L’obbligo di chiudere definitivamente i sepolcri e la proibizione di seppellire i cadaveri in chiesa appaiono nelle visite degli anni 1579, 1599, 1611, 1644.

Le visite pastorali del 1761 e del 1777 documentano ancora l’esistenza di tre sepolcri: uno dedicato agli ecclesiastici e ai bambini e gli altri due riservati, rispettivamente, agli uomini e alla donne. I lavori di sistemazione del cimitero antistante la chiesa vennero iniziati nel 1777 e si conclusero nel 1790.

Nonostante i divieti la tradizione di seppellire i defunti in chiesa proseguì fino al primo quarto del XIX secolo. Nel 1878 il cimitero fu traslato vicino all’oratorio di Sant’Antonio da Padova e li è rimasto fino al 1900, anno in cui fu ricostruito più distaccato dal paese, nel luogo in cui si trova tuttora.

Le tombe presenti sotto il pavimento della chiesa sono state portate alla luce nel corso dei lavori di sterro, effettuati nella seconda metà del Novecento per la realizzazione di un vespaio aerato sotto il pavimento dell’edificio.

Nel 1743, mentre era arciprete di Mormorola e Fortunago Luca Giani, è documentata l’esistenza di una canonica accanto alla chiesa. Secondo la visita pastorale dell’anno 1777 la canonica era posizionata nel vano compreso tra il campanile e l’odierna casa parrocchiale, essa era disposta su di un unico piano terreno ripartito in due locali adibiti, rispettivamente, a cucina e a camera da letto. A partire dal 1834 questa canonica fu abbandonata a favore di un edificio più grande posto nelle vicinanze. L’attuale casa parrocchiale è stata costruita nel 1937.

Nel XIX secolo le parrocchie di Mormorola e di Fortunago furono aggregate alla Diocesi di Tortona. Nel 1824 il Vescovo di Tortona eresse nuovamente Fortunago in parrocchia e le assegnò i beni di quella di Santa Maria di Primorago, che venne soppressa a causa della sua posizione difficilmente raggiungibile.

All’inizio del XX secolo l’edificio di culto era fortemente compromesso, si dovrà attendere fino alla seconda metà del secolo per assistere ad un radicale restauro delle strutture esterne e delle tre campate interne con i rispettivi altari. Questo restauro, eseguito per volontà dei parroci dell’epoca, si protrasse per un decennio e vi contribuirono tutti gli abitanti del comune con le sue frazioni offrendo mano d’opera e finanziamenti. Tutto fu fatto con grande spirito unitario e solidale.

Il progetto di restauro fu eseguito dagli Arch.tti Gianna e Silvana Scagliotti, la direzione lavori dall’Ing. Ortenzio Claudio Elefanti, con la partecipazione straordinaria, per la statica della facciata, dell’Arch. Ing. Ferrari Da Passano, allora architetto della Fabbrica del Duomo di Milano.

Si iniziò nel 1979 con il rifacimento dei tetti laterali e, parzialmente, di quello centrale. All’interno, suddiviso in tre campate, venne eliminata la pavimentazione in graniglia, ormai corrosa. Quindi si passò allo scavo a pavimento per creare un vespaio aerato che assorbisse l’umidità, in tal modo vennero alla luce i sepolcri della metà del 1500, essi furono ricoperti e conservati. Si pose, poi, in opera il pavimento di cotto a mano.

La pianta della chiesa come appare oggi è a tre navate, la navata centrale porta una volta a botte, le due laterali a quattro campate hanno una volta a crociera. Nelle navate laterali trovano spazio cinque altari secondari più il Battistero; altri due altari sono disposti tangenzialmente al presbiterio.

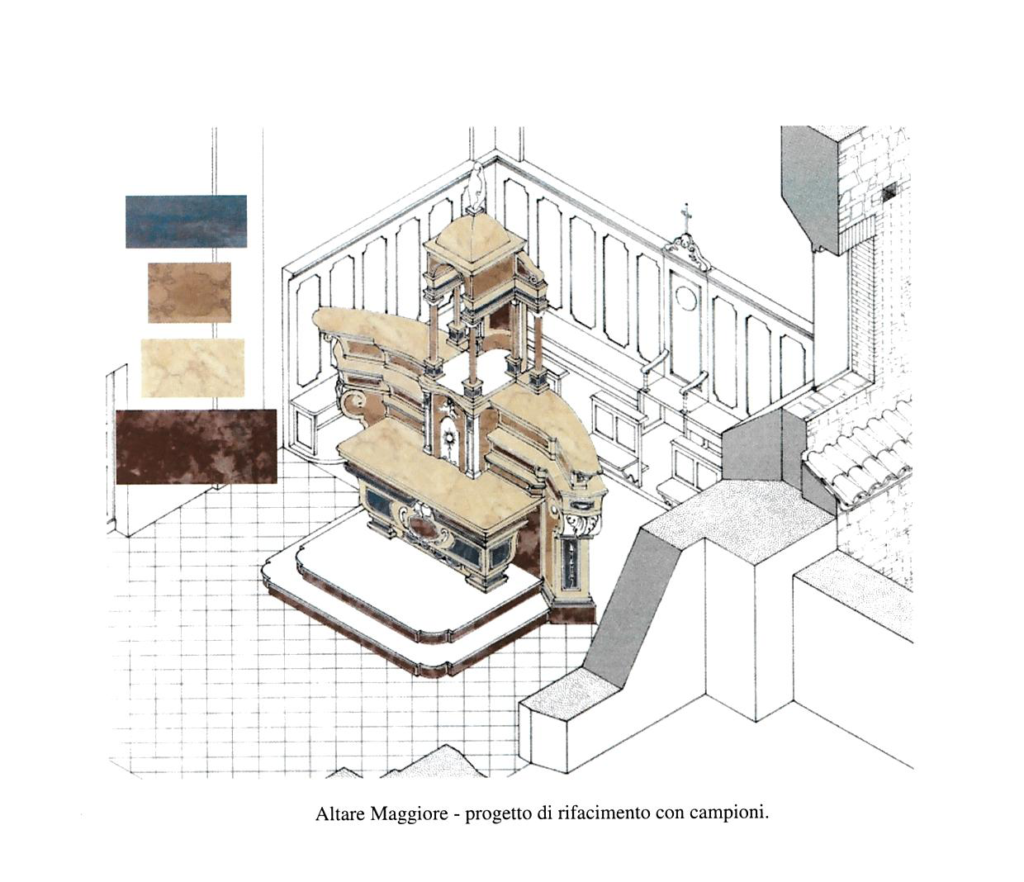

Negli anni 1980-83 furono restaurati i sette altari secondari posti nelle navate laterali e i due altari tangenti al presbiterio. Tale restauro fu eseguito nella stessa tonalità dalla restauratrice Nuccia Chirici, alla quale si devono i restauri di importanti collezioni pittoriche della Pinacoteca di Brera. Alcuni di questi altari sono di notevole fattura con decorazioni, affreschi, e dipinti di scuola cinquecentesca e seicentesca.

Notevole nella navata destra dell’ingresso principale è l’altare dedicato a San Ponzo, sotto la mensa è conservato il capo del santo, martire cristiano, che, dopo aver vissuto da eremita nel bosco di Fortunago, qui trovò la morte. La leggenda narra che gli abitanti di Semola volevano trasferirlo nel loro paese, ma il suo corpo divenne così pesante da essere intrasportabile. Si giunse così all’accordo di lasciare il capo a Fortunago trasportando il restante corpo nel paese di Semola che prese il nome del santo: “San Ponzo di Semola”. Sopra l’altare domina un trittico di notevole fattura, firmato da Francesco Pesina, pittore che operò sia nella bassa pavese che in Oltrepò. Al centro del trittico si trova la vergine con il Bambino, a sinistra San Rocco, e a destra San Ponzo.

Nella seconda campata della navata destra si ammira l’altare dedicato al Matrimonio mistico di Santa Caterina. Questo dipinto, di autore ignoto, risale ai primi del Seicento.

Nella navata sinistra è degno di nota l’altare in legno intarsiato contornato da quadrelle raffiguranti le anime del Purgatorio nel centro è collocata la statua lignea della Madonna del Rosario.

Gli altari della due navate,le suppellettili come la panca lignea con lo stemma dei marchesi Malaspina hanno in comune l’eleganza delle fatture che denotano la presenza dei grandi feudatari che si sono succeduti a Fortunago.

La facciata ad intonaco risalente al 1500, con rimaneggiamenti all’inizio del 1900, fu privata dell’intonaco intorno al 1990, mettendo in evidenza una paramento in sassi e mattoni non idoneo allo stile della costruzione. Non fu toccato l’armonioso protiro di ingresso, la sua lunetta affrescata con l’Annunciazione a Maria è stata restaurata all’inizio di questo secolo, nello stesso periodo sono state anche sostituite le vetrate.

Luigi Elefanti, Nadia M. Lazzè, Gianna G. M. Scagliotti