Il luogo, nel periodo medievale, apparteneva alla famiglia dei conti Ruino, ed era il centro amministrativo di una entità autonoma denominata “Territorio di Monte Picco”.

L’abitato è menzionato nei documenti storici a partire dal 950. A quella data il luogo apparteneva al comitato di Tortona che faceva parte della marca (o marchesato) della Liguria Orientale. Secondo un documento datato 1029 il borgo apparteneva a Gerardo Diacono, nobile di origine longobarda, e dipendeva dalla “curtis” di Ruino. Nel suo testamento egli lasciò Monte Picco al marchese Ugo degli Obertenghi progenitore dei Malaspina. Nel 1179 signore del luogo era Oberto Ruino di Monte Pico, capostipite della omonima famiglia nobile che ebbe la signoria del luogo almeno fino al XVI secolo. Nel XII secolo il luogo era difeso da una cinta muraria e si configura come un “castrum”.

Nella prima metà del Trecento il luogo fu fortificato con una seconda cinta muraria più interna rispetto alla prima e parallela ad essa. Si ipotizza anche la presenza di una torre posta sulla sommità della collina nel luogo ove sorge un edificio di recente costruzione chiamato “Rocca”. Si costruirono nuove abitazioni frazionando gli spazi interni alla seconda cinta muraria. A questo periodo si può far risalire anche la costruzione di una monumentale cisterna in laterizi con la parete interna rivestita di coccio pesto.

Nel 1362 iniziarono le ostilità fra i Visconti ed il marchese del Monferrato Giovanni II Paleologo. I nobili Ruino, feudatari di Monte Picco, si schierarono con quest’ultimo e in seguito alla sua sconfitta dovettero rassegnarsi a giurare fedeltà a Gian Galeazzo Visconti (1381).

Nel periodo visconteo il luogo non perse di importanza come testimoniano i reperti archeologici, le monete, provenienti dal milanese e dall’Emilia, e i frammenti di ceramica, venuti alla luce in seguito ai recenti scavi archeologici.

Nell’anno 1400 i diritti feudali del borgo furono acquistati da Jacopo dal Verme, unitamente a quelli di Fortunago. Nei secoli successivi Monte Picco seguì, quindi, le sorti del feudo di Fortunago.

In seguito alla morte di Pietro dal Verme (1485), nipote di Jacopo, Monte Picco fu annesso alla camera ducale. Ludovico il Moro lo vendette, poi, a Gerolamo Riario, passò, quindi l’anno successivo, alla famiglia milanese Botta. Essi vendettero, nel 1546, la giurisdizione di Fortunago, che comprendeva anche Monte Picco, a Cesare Malaspina di Oramala.

Il borgo continuò a crescere fino al XVI secolo, si costruirono anche abitazioni su due livelli: “murate e cupate”, ovvero in muratura e con copertura in coppi. Alla fine del Cinquecento i nobili Ruino spostarono la loro residenza a Ponticelli.

Nella prima metà del XVIII secolo, durante la dominazione austriaca, Monte Picco venne separato dalla giurisdizione di Fortunago e passò, per un certo periodo, agli Amadei.

Nel 1752 anche i signori di Monte Picco dovettero rinunciare ai propri diritti feudali e il territorio del comune fu annesso al Regno di Sardegna.

I reperti emersi nel corso delle campagne di scavo, e le tavole del catasto piemontese, confermano che il borgo continuò a prosperare fino alla fine del Settecento, nel 1771 fu interrata la cisterna, all’epoca utilizzata come ghiacciaia.

L’occupazione francese portò alla soppressione del comune, il territorio di Monte Picco fu aggregato, quindi, al comune di Fortunago.

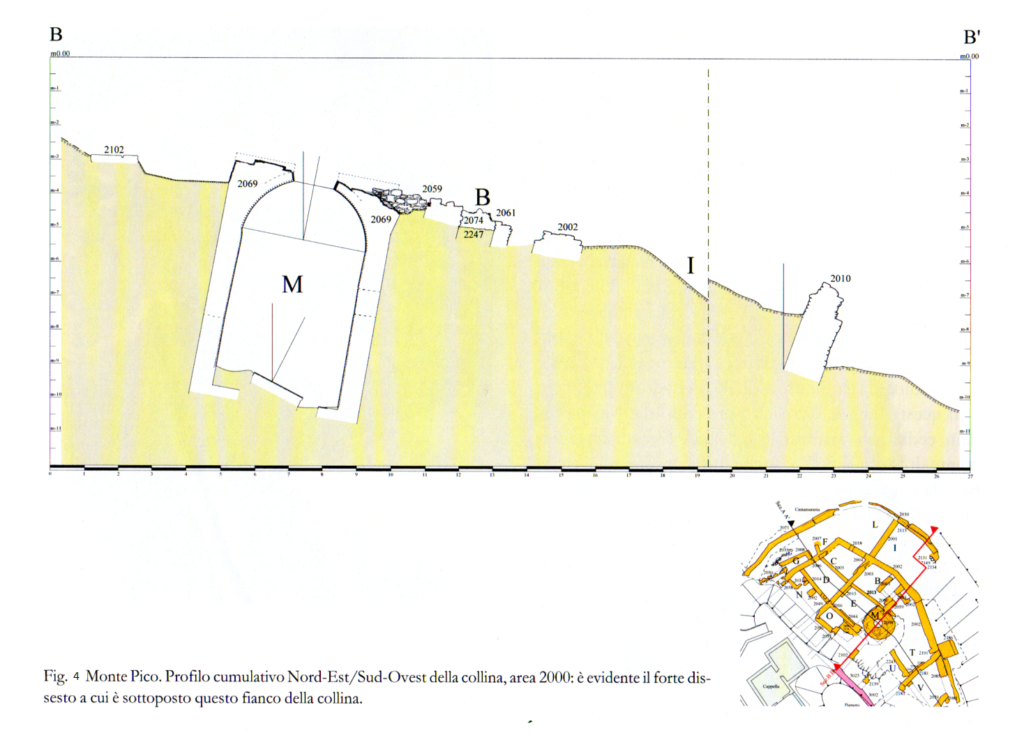

Si ipotizza che, sul finire del XIX secolo, la lenta progressione del dissesto idrogeologico del terreno abbia provocato il ripiegamento verso valle della cisterna e delle mura, che ormai avevano perso la loro funzione difensiva. Comparvero, con tutta probabilità, fessurazioni nelle murature che interessarono soprattutto le abitazioni disposte su due livelli del versante Nord-Est. La sicurezza statica delle costruzioni abitative era man mano compromessa e si può ragionevolmente pensare che questo contribuì al lento spopolamento del luogo. Una causa indiretta che contribuì all’abbandono del sito fu la costruzione della Strada dell’Ardivestra che rese più agevole gli spostamenti di coloro che abitavano nelle sue vicinanze.

Nei primi decenni del Novecento il paese si andò lentamente spopolando, nel secondo dopoguerra gli ultimi residenti si stabilirono definitivamente sull’altro versante del torrente Ardivestra.

Oggi la collina costituisce un importante sito archeologico.

Nel dicembre 2005 il dottor Luciano Tamini acquistò il colle e l’anno successivo iniziarono i lavori per la costruzione di una piccola chiesa e di una cappella funeraria. Gli scavi condotti nel cantiere edile portarono alla luce preziose testimonianze di epoche passate.

Furono, quindi, promosse le campagne di scavo -dal 2011 al 2013 e poi nel 2018- finanziate dalla proprietà, e condotte dagli archeologi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la direzione della professoressa Silvia Lusuardi Siena. Queste ricerche hanno fatto emergere numerosi reperti archeologici che hanno contribuito a ricostruire la storia del sito.

Gli scavi hanno portato alla luce le fondazioni delle mura difensive, risalenti al XII e XIII secolo, che cingevano la collina sui lati Nord e Est, e le tracce murarie delle unità abitative e dei locali di servizio costruiti internamente alla seconda corona difensiva (XIV secolo). Anche la trecentesca cisterna circolare in muratura è ora visibile in tutta la sua bellezza, è un manufatto di generose dimensioni: il suo diametro esterno misura cinque metri e la corona in laterizio ha uno spessore di 65 centimetri. Le figure allegate evidenziano anche il notevole disassamento, rispetto alla verticale, dell’asse della cisterna e della cinta muraria esterna causato dal progressivo dissesto idrogeologico.

Le ricerche hanno anche portato al ritrovamento di frammenti ceramici appartenenti a contenitori per cereali risalenti al XIV secolo. L’uso di contenitori in ceramica crebbe nei secoli successivi, la maggior parte dei reperti portati alla luce risale, infatti, al Settecento. Sono emerse dagli scavi anche dieci monete la più antica: un dinaro imperiale di Gian Galeazzo Visconti si può far risalire alla fine del XIV secolo. La maggior parte delle monete ritrovate durante gli scavi proviene del milanese, con esemplari che, a partire dal dinaro visconteo, arrivano fino ai due reperti battuti dagli Asburgo nel Regno del lombardo veneto, e alle quattro monete coniate dopo l’annessione al Regno d’Italia. Significativo è anche il ritrovamento di un dinaro imperiale battuto dal marchesato del Monferrato e attribuito a Guglielmo II Paleologo (XV secolo), e di tre monete provenienti dall’Emilia risalenti al XVII secolo.

Il ritrovamento degli elementi in ceramica, alcuni provenienti dalla vicina Liguria, e delle monete testimonia la vitalità di questo piccolo borgo, aperto ai contatti con l’esterno e agli scambi commerciali con le regioni vicine.

L’importanza del sito è testimoniata dalla professoressa Silvia Lusuardi Siena, titolare della cattedra di Archeologia Medievale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha diretto l’intervento di ricerca: “Nel Pavese attualmente non si dispone di scavi di aree fortificate analoghe. Monte Pico è l’unico sito archeologico che consente un’inedita lettura storico-archeologica sullo sviluppo dei castelli e borghi fortificati dell’Oltrepò. I castelli della vicina Liguria sono conservati meglio, ma sono anche stati oggetto di numerosi interventi di restauro e modifica. Le rovine di Monte Pico, nonostante le mutilazioni che hanno subito, restituiscono una struttura che permette di studiare i piani d’uso, i materiali, e ricostruire stili di vita del borgo stesso.”.

Luigi Elefanti

Bibliografia:

Silvia Lusuardi Siena, Simona Sironi (a cura di), Oltrepò Pavese Percorsi storico-archeologici per la valorizzazione del territorio

Mantova 2019 – Le figure 3, 4, e 5 sono tratte da questo testo –

Elena Corbellini, La città nascosta su Monte Pico, in Oltre n. 181 gennaio-febbraio 2020

Alessandro Disperati, Fortunago, 2014