Vicende comunali 1846 – 1900

Nell’archivio del comune di Fortunago sono conservate le Delibere Consiliari a partire dall’anno 1846. Il loro esame ha consentito di ripercorrere le vicende comunali nella seconda metà del secolo; e conoscere in modo abbastanza puntuale le condizioni sociali ed economiche della zona. Intorno al 1850 furono istituite la scuola elementare e la condotta medica, fu anche aperta una farmacia nel capoluogo; questi servizi di pubblica utilità contribuirono a migliorare la qualità della vita dei fortunaghesi.

Molti consiglieri comunali erano ancora analfabeti e siglavano gli atti consiliari con un segno di croce. Leggendo i resoconti delle prime delibere si ha l’impressione che anche il segretario comunale non avesse grande familiarità con la lingua italiana. Nei documenti compaiono, infatti, alcuni termini dialettali liberamente tradotti in italiano. Nel 1846 solo nove delle trenta persone più facoltose sapevano leggere e scrivere. Fra i “letterati” figurava anche Carlo Maria Gallini, fondatore dell’omonimo Istituto Agrario di Voghera, all’epoca sessantenne. Pur essendo domiciliato a Voghera, abitava per la maggior parte dell’anno nel comune di Fortunago e ricopriva la carica di consigliere comunale.

Nel 1846 venne deliberata, con un solo voto contrario, l’apertura della scuola elementare nel capoluogo, i corsi iniziarono nel 1847. Il comune non disponeva di una sede idonea ad ospitare la scuola. Le lezioni si tenevano, quindi, nella casa del maestro Luigi Culacciati, in un locale ammobiliato a spese del comune. Non tutti i consiglieri si dichiararono, almeno inizialmente, favorevoli all’apertura della scuola. L’opposizione era motivata dal fatto che i villaggi e i cascinali erano sparsi nel territorio comunale e lontani dal capoluogo; inoltre il pessimo stato delle strade rendeva difficoltoso per i bambini raggiungere la scuola nella cattiva stagione. Le lezioni proseguirono regolarmente negli anni successivi ed i dubbi relativi all’utilità della scuola cessarono. Nel 1852 il Consiglio Comunale discusse sull’opportunità di aprire un’altra scuola in località S. Eusebio, ma tale richiesta trovò notevoli opposizioni e non ebbe seguito. Per l’apertura della scuola elementare a S. Eusebio si dovranno aspettare ancora quasi trent’anni.

Nell’ottobre del 1846 Pietro Facchini chiese l’autorizzazione ad aprire un’osteria, in località Molino di Donna Laura, corrispondente all’attuale Mulino della Signora. Non vi era in quel periodo un’osteria nel comune; infatti dopo la morte di Giovanni Duca, avvenuta il 21 maggio 1846, l’esercizio da lui gestito era stato chiuso. Il Consiglio Comunale fu, quindi, ben lieto di accogliere la richiesta di Pietro Facchini. La posizione era, indubbiamente, favorevole per un esercizio pubblico. Infatti a fianco del mulino non solo correva la strada comunale diretta a S. Eusebio, ma vi confluivano anche altre importanti vie di comunicazione: quella proveniente da Cappelletta che seguiva un tracciato simile all’attuale, la carrareccia che da Casa Nuova scendeva quasi in linea retta verso il mulino (il cui tracciato è ancora riconoscibile in alcuni tratti di sentiero che corrono attraverso i campi) e la strada che, salendo sul versante nord, passava per la cascina Ca’ dé Prini, lambiva Polinago e poi, seguendo in parte il tracciato dell’attuale Crosia, passava ad ovest di Montebelletto, per arrivare a Stefanago e dirigersi poi a Schizzola. Le principali strade che attraversavano il comune erano tre: quella detta “della Costa” che, con un percorso di crinale, da Costa Cavalieri arrivava fino al confine di Borgoratto, la strada chiamata “la Montanara” che, partendo dal confine con il comune di Val di Nizza, arrivava fino a quello di Borgoratto, e la strada che da S. Eusebio saliva verso la costa di S. Maria di Primorago dirigendosi poi verso Gravanago, da una parte, e Fortunago dall’altra. A partire dall’anno 1848 fu stanziata una somma annuale, che inizialmente era di lire 1000, per la sistemazione delle strade comunali. Si trattava di interventi destinati a riparare i guasti provocati dalla pioggia e dalla neve. Le strade venivano livellate e, secondo la disponibilità di fondi, inghiaiate. Anno dopo anno si procedeva a turno alla sistemazione delle diverse vie. Intorno alla metà dell’Ottocento nel comune vi erano tre mulini: il mulino Brusa o mulino della Casotta, il mulino di Donna Laura, localizzato alla confluenza del rivo Annega l’Asino con il torrente Ardivestra, ed il mulino di Ponticelli in corrispondenza dell’attuale Casa Lanfranchi.

Nel 1848 non vi erano, nel comune di Fortunago, commercianti registrati come tali. Ciò fa pensare che la produzione agricola locale fosse destinata all’autoconsumo e le eccedenze fossero trascurabili, oppure che le quote in eccesso, andassero ancora ad alimentare il contrabbando verso il Piacentino.

Nel 1850 fu istituita la condotta medica in consorzio con i comuni di Borgoratto e Staghiglione. Il medico Giovanni Vecchi era tenuto a visitare gratuitamente le persone indigenti e a provvedere alla vaccinazione dei bambini nei tempi stabiliti. La delibera comunale fu approvata con cinque consiglieri favorevoli e quattro contrari. Questi ultimi ritenevano eccessiva la spesa di 200 lire per il compenso del medico. Il comune di Staghiglione, che contava un maggior numero di abitanti ed aveva una estensione maggiore, corrispondeva annualmente al medico 150 lire.

Nel 1851 i comuni del mandamento di Zavattarello si consorziarono per istituire il servizio postale. Il portalettere, stipendiato dai comuni del mandamento, provvedeva alla distribuzione della posta all’interno di esso.

Nel 1852 il dottor Clemente Felice Bonaria fece richiesta al Consiglio Comunale di poter trasferire nel capoluogo la farmacia che gestiva nel comune di Val di Nizza. Le farmacie più vicine erano quelle di Godiasco, Montalto e Zavattarello, localizzate tutte ad una distanza dai confini comunali superiore a dodici chilometri. Pertanto il consiglio comunale di Fortunago si espresse favorevolmente al trasferimento sollecitando in tal senso le autorità provinciali. Ottenuto l’assenso del Consiglio Provinciale l’anno successivo fu aperta la farmacia nel capoluogo.

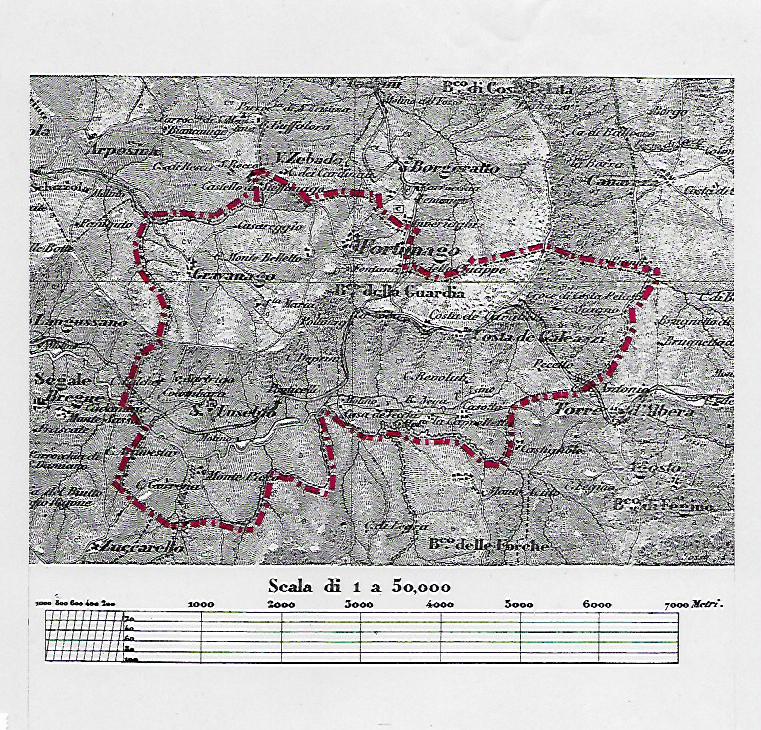

Nel 1852 venne istituito il “Consorzio per la costruzione di una strada nella valle Ardivestra “, di cui facevano parte i comuni di Fortunago, Montesegale, Rocca Susella, e Godiasco. Questa strada partiva, inizialmente, da S. Eusebio per arrivare fino a Godiasco, collegandosi con la Voghera-Varzi. La costruzione di questa via di comunicazione era di fondamentale importanza per togliere il nostro comune dall’isolamento in cui si trovava, rispetto ai luoghi di fondovalle. A motivo delle sue limitate risorse finanziarie, fu deciso che il comune di Fortunago si sarebbe, inizialmente, fatto carico della sistemazione del tratto che da S. Eusebio arrivava fino al confine con il comune di Montesegale. Negli anni successivi venne sempre prevista a bilancio una somma adeguata, da destinarsi alla costruzione della via in questione. Il comune di Fortunago aveva, in precedenza, aderito al consorzio per la costruzione della strada provinciale Voghera-Bobbio. Inizialmente la costruzione di questa arteria non portò alcun vantaggio agli abitanti del comune. I transiti attraverso il territorio comunale erano, al contrario, diminuiti, in quanto i commerci si erano spostati verso il fondovalle. La costruzione della strada della valle Ardivestra era quindi fondamentale per l’economia del territorio comunale.

Dagli atti consiliari emerge chiaramente quanto fosse artificiosa l’aggregazione del nostro comune alla provincia di Bobbio. A più riprese vennero approvate delibere in cui il Consiglio Comunale si rifiutava di concorrere a spese decise da quello provinciale di Bobbio. Ad un certo momento, di fronte alla richiesta di contribuire alla costruzione di una strada nella Val Trebbia, di nessuna utilità per il nostro comune, venne avanzata la proposta di distaccare il comune di Fortunago dalla provincia di Bobbio, aggregandolo a quella di Voghera, città più vicina e con la quale vi erano maggiori relazioni commerciali. Nel 1858, alla vigilia dell’unità d’Italia, l’unica via di comunicazione degna di questo nome, in tutta la provincia di Bobbio, era la strada provinciale Voghera-Bobbio, completata appunto in quell’anno.

Alla fine del 1857 si contavano nel comune di Fortunago 825 abitanti ripartiti in 188 famiglie, ognuna delle quali disponeva di una casa di abitazione.

Nel 1859, in seguito alla proclamazione dell’unità d’Italia, fu ripristinata la provincia di Pavia, vi furono compresi i territori delle province di Voghera e Bobbio, che rimasero sede di Circondario. Essa era,quindi, costituita dai quattro circondari di Pavia, Lomellina, Voghera, e Bobbio. A quest’ultimo apparteneva il comune di Fortunago.

Caddero, quindi le barriere doganali che limitavano gli scambi commerciali con il Pavese. L’aumento degli scambi con il fondovalle, verso il quale si dirigeva il commercio di bestiame e cereali, fu favorito anche dal miglioramento della viabilità.

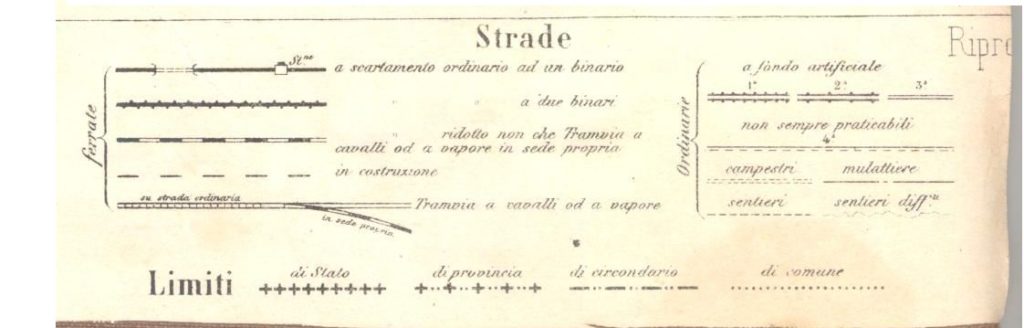

Negli anni ’70 dell’Ottocento fu completata la strada provinciale dell’Ardivestra che da S. Eusebio portava a Godiasco. Era una via “a fondo artificiale di classe tre”, secondo la classificazione del tempo, che aveva notevolmente migliorato i collegamenti lungo la valle Ardivestra. Nel 1876 fu prolungata fino al Mulino di Donna Laura. Il percorso che portava a “Cà Nova” seguiva ancora la traccia, quasi rettilinea, della precedente carrareccia, questo tratto nei mesi invernali non era sempre carrozzabile. Il prolungamento della provinciale fino a Cà Nova fu probabilmente realizzato nel 1883, anno in cui il comune di Fortunago stanziò la somma di lire 1500 per il pagamento di opere relative alla costruzione dell’ultimo tratto, Molino della Signora-Casa Nuova, della strada provinciale dell’Ardivestra.

Anche la strada che da Casteggio portava a Zavattarello era stata completata con la costruzione del tratto Borgoratto-Carmine e resa carrozzabile, fu, quindi, inaugurata ufficialmente nel 1885. Questa via assunse una importanza sempre maggiore poiché assicurava i collegamenti con Casteggio e con il capoluogo di mandamento.

Nel 1880 il Consiglio Comunale fece richiesta affinché la vettura postale Casteggio-Zavattarello facesse servizio anche per il comune di Fortunago. Fu promossa la formazione di un consorzio con gli altri comuni interessati per coprire le spese. Poiché il portalettere di Zavattarello (dal 1881) si limitava a portare la posta fino a Fortunago, ma non effettuava il servizio all’interno del comune, si chiese pertanto di istituire il servizio anche all’interno del comune stesso.

Nell’anno scolastico 1881/82 venne istituita la scuola serale nel capoluogo. Negli anni precedenti era stata avviata anche la scuola elementare a S. Eusebio, si trattava di una classe mista che i bambini frequentavano fino a dodici anni.

Gli svaghi che gli abitanti del comune si concedevano, alla fine dell’Ottocento, erano limitati se paragonati a quelli odierni. La sera e nel tempo libero gli uomini frequentavano le osterie e giocavano alle carte o alla morra. La seconda osteria era stata aperta nel capoluogo dal signor Enrico Dell’Acqua. Le feste da ballo erano molto apprezzate dai giovani, di opinione contraria era, invece, il parroco di Fortunago che lamentava “l’abuso di balli pubblici e privati”. Le autorità ecclesiastiche infatti erano, all’epoca, fortemente contrarie a questa consuetudine. Monsignor Bandi, vescovo di Tortona, scrisse una lettera con la quale proibiva i balli pubblici, ma le sue disposizioni risultarono poco seguite e il ballo pubblico nel baraccone rimase uno dei divertimenti principali nei paesi. Vi erano, poi, gli spettacoli offerti da attori girovaghi, saltimbanchi, commedianti e piccole compagnie comiche ambulanti, che si recavano nei paesi alcune volte l’anno, durante le principali festività. I contadini dell’epoca, però, non avevano molto tempo libero e nella buona stagione lavoravano anche la domenica mattina, suscitando le lamentele del parroco in quanto non si recavano ad ascoltare la messa. Il linguaggio dei contadini di fine Ottocento doveva essere molto colorito, nel 1891, infatti, sempre il parroco di Fortunago lamentava che “l’abuso della bestemmia è il più dominante in parrocchia… vi è qualche pubblico dogmatizzante, non pochi pubblici scandalosi ed alcuni che fanno pubblica professione d’irreligione”. Il parroco era una figura di autorità, era ostile al ballo ed ai divertimenti dei parrocchiani, durante le funzioni in chiesa teneva separati gli uomini dalle donne.

Nel 1883 era stato affittato, per ospitare la sede municipale, un edificio di sei locali di proprietà del signor Giani. Quando questa costruzione fu venduta, l’amministrazione comunale affittò un immobile del signor Enrico Dell’Acqua. Questo edificio, corrispondente all’attuale Municipio, era all’epoca composto di dieci locali e fu tramezzato, per renderlo idoneo ad ospitare gli uffici comunali e la scuola elementare. Il fabbricato fu, infine, acquistato dalla Amministrazione Comunale nel 1886, al prezzo di 6300 lire. A titolo di confronto si ricorda che la paga giornaliera di un contadino che lavorava “in giornata” andava da 80 centesimi a 1 lira, e lo stipendio annuale corrisposto dal Comune di Fortunago al medico condotto, dottor Truffi Tito, era di 350 lire. Nel 1894 fu eseguito il rilievo catastale delle proprietà e degli edifici del comune e furono disegnate le relative mappe catastali.

Nella seconda metà dell’Ottocento le condizioni di vita degli abitanti del comune ebbero un miglioramento, questo è indirettamente confermato dal costante aumento dei residenti registratosi dal 1848 fino alla fine del secolo. Sul finire del XIX secolo la maggior parte della popolazione del comune era contadina e stabile e quasi tutte le famiglie erano proprietarie di un pezzo di terra, grande o piccolo che fosse.

Luigi Elefanti

Destinazione colturale del territorio comunale, estratto dagli atti consiliari – 1852.